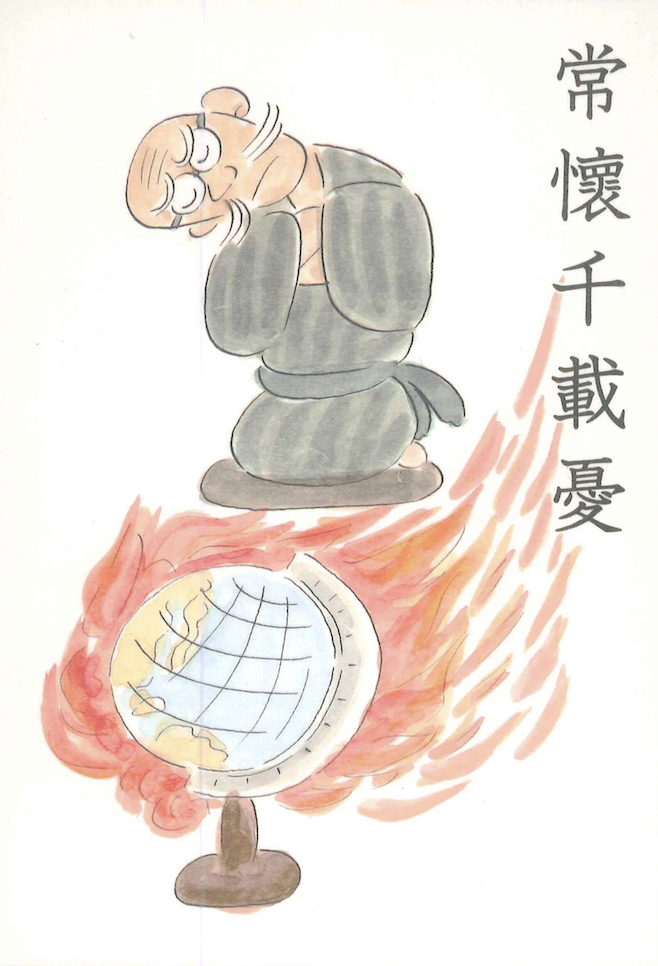

今月の禅語

人生、百年も生きられないというのに、常に抱えきれないくらいの悩みを抱く。千年生きたらどうしよう。

中国の古詩の一部で、人の一生は百年にも満たないというのに、常に千年の憂いを抱いているのは馬鹿げたことだ、昼が短く夜が長いなどと文句を言っていないで、蝋燭を灯して夜を楽しむべきだ、楽しみを求めるのに機会を逸(のが)してはならない、などと続きます。

とかく私たちは、ああでもないこうでもないと、思い悩むことが多いです。いくら思い悩んでも、百年生きることができる人はそういないのに、千もの悩みを抱えて苦しんでしまう今日この頃です。

誰にも頼まれていないのに、自分で勝手に悩みをつくり出して、抱えきれずに勝手に苦しむ。当人はなかなかそのことに気づきにくいものです。しかし、おそらく一度きりの人生、悩んでも、悩まなくても与えられた時間は同じなら、無駄に過ごしたくはありません。

次の瞬間がどうなるかは誰にも分かりません。明日のことを思い悩むより、今を一所懸命に生きましょう。

出典:『寒山詩』

人生、百に満たざるに、常に千載の憂いを懷く。自身、病して始めて可ゆれば、又た子孫の為に愁う。下、禾根の下を視て、上、桑樹の頭を看る。秤槌、東海に落ち、底に到りて始めて休むることを知る。

この連載について

禅語とは禅の教えを端的に示した言葉です。悟りの境地を示していたり、修行者を悟りに導いたりするために用いられてきました。仏のこころはお釈迦さまから弟子へと、器の水を残さず次の器に移すが如く連綿と受け継がれていき、28代目の達磨大師により坐禅を仏道修行の中心に据えて、インドから中国に伝えられたとされています。

禅語には禅僧が自身の悟りの境地を示したもののほかに、仏教経典、中国古典、詩文集等の様々な文献からも引用されています。今日では、床の間に掛けられた掛軸(墨蹟)に書かれた言葉として目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。

「不立文字(ふりゅうもんじ)、教外別伝(きょうげべつでん)(文字は全てを表現できず、文字で表現し尽せないところに伝えるべき核心がある)」という禅の家風もあり、禅語はその字義だけを考えても意味の分からないものもあります。禅仏教では自身の実践を重視しますが、禅語の紹介を通して皆様自身が字義の奥に潜む本当の意味、祖師方が伝えんとしてきたものを感じて頂けると幸いです。

ここでは禅的教育研究グループ「じだんだ」の発行した「禅語カルタ百句」を紹介していきます。「禅語カルタ百句」は難解なイメージを持たれがちな禅語に如何にして親しんで貰うかというテーマのもとに製作されたカルタです。イラストが理解の助けとなり、禅語に触れる第一歩として適したものとなっております。じだんだ代表の柳楽一学師の許可を得てここに掲載してまいりますが、「禅語カルタ百句」にご興味の方は下記までご連絡願います。

「とっつきにくい禅語に入っていく開かれた門となれば幸いです」柳楽一学

禅的教育研究グループ「じだんだ」 代表:柳楽一学

☎0855-42-0830(隆興寺) mail:Seki56old@iwamicatv.jp

-

三日不相見 莫作舊時看

-

行到水窮處 坐看雲起時

-

掬水月在手 弄花香滿衣

-

松無古今色 竹有上下節

-

青山元不動 白雲自去來

-

神通竝妙用 荷水也搬柴

-

松樹千年翠 不入時人意

-

十年歸不得 忘却來時道

-

山花開似錦 澗水湛如藍

-

採菊東籬下 悠然見南山

-

風定花猶落 鳥鳴山更幽

-

一華開五葉 結果自然成

-

直指人心 見性成仏

-

教外別傳 不立文字

-

諸悪莫作 衆善奉行

-

心外無法 満目青山

-

金屑雖貴 落眼成翳

-

龍吟雲起 虎嘯風生

-

潜行蜜用 如愚如魯

-

從門入者 不是家珍

-

好雪片片 不落別處

-

入鄽垂手 爲人度生

-

四十九年 一字不説

-

銀碗盛雪 明月藏鷺

-

如撃石火 似閃電光

-

鞍上無人 鞍下無馬

-

萬法帰一 一亦不守

-

天上天下 唯我独尊

-

至道無難 唯嫌揀擇

-

劍去刻舟 守株待兎

-

應無所住 而生其心

-

一日不作一日不食

-

張公喫酒李公醉

-

一葉落知天下秋

-

十字街頭破草履

-

朝聞道夕死可也

-

説似一物即不中

-

明歴々露堂々

-

空手來空手去

-

瞋拳不打笑面

-

山花咲野鳥語

-

吾道一以貫之

-

日々是好日

-

平常心是道

-

一鏃破三關

-

壺中日月長

-

大道透長安

-

獨坐大雄峯

-

好事不如無

-

歩歩清風起

-

把手共行

-

己事究明

-

安心立命

-

行住坐臥

-

不易流行

-

灰頭土面

-

啐啄同時

-

且坐喫茶

-

一期一會

-

行雲流水

-

拈華微笑

-

廓然無聖

-

冷暖自知

-

光陰可惜

-

賓主互換

-

活潑潑地

-

眼横鼻直

-

照顧脚下

-

主人公

-

莫妄想

-

無功徳

-

没蹤跡